「薬剤師の仕事ってAIに奪われやすいって本当なのかな…」

「薬剤師っていずれいらなくなるんじゃないか…」

「今の働き方を続けていても大丈夫だろうか…」

薬剤師として現場に立ちながら、こうした不安を抱いたことがある人は少なくないはずです。実際、調剤業務の自動化や、AIによる薬歴作成・処方チェックの導入など、すでに一部の業務は機械に置き換えられ始めています。

とはいえ、全ての薬剤師がAIに仕事を奪われるわけではありません。むしろ「人にしかできない仕事」の価値が、これまで以上に高まる時代がやってきます。

本記事では、薬剤師の業務のうち「AIに代替される仕事」と「人間にしかできない仕事」を整理し、これから生き残るために必要な考え方と行動を具体的に解説します。

はると

はるとAI時代を生き抜くために今すぐやるべき3つのことも徹底解説しています。

読み終えるころには、AI時代を前向きに捉え、自分にもできる一歩を踏み出せるはずです。薬剤師としてこれからも必要とされる存在でありたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

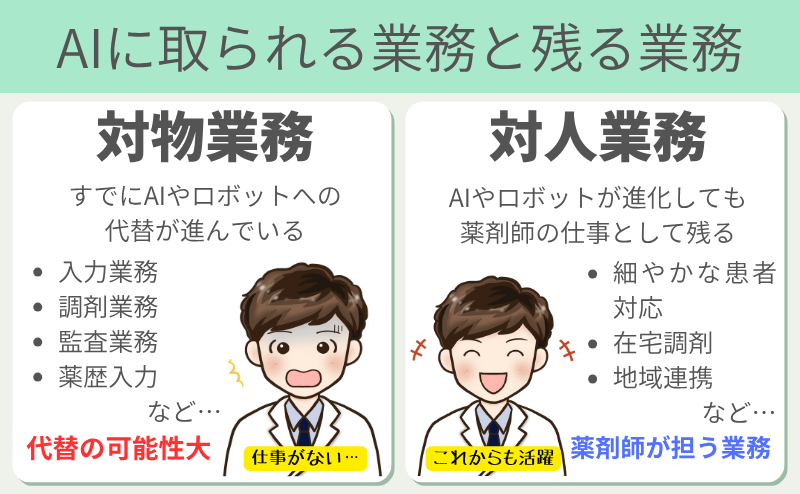

薬剤師はAIによって不要になる?|AIに取られる業務とそうでない業務の違いは?

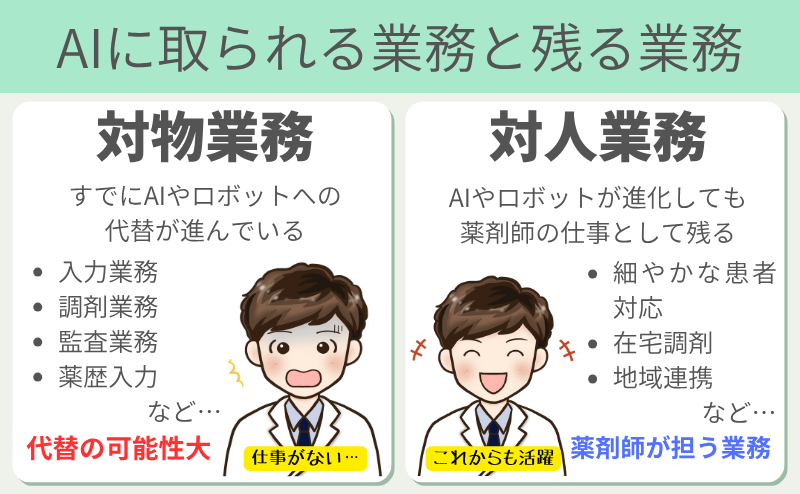

薬剤師の業務には、すでにAIに代替されつつある部分もあれば、今後も人が担い続けるべき領域も残されています。

確かに、SNSやランキング記事を通じて「薬剤師がAIに奪われる」「薬剤師オワコン」といった印象が拡散し、不安に感じているからもいるでしょう。これからも薬剤師として活躍していくためには、この2つの領域の違いを正しく理解することが重要です。

定型的な業務ではAIの導入が進んでいます。その一方で、患者対応や責任を伴う判断など、人間でなければ担えない業務も依然として存在し、それはこれからも変わらないのです。それぞれ詳しくみていきましょう。

対物業務はすでにAIへの代替が始まっている

薬剤師の業務のうち、機械的で定型的な「対物業務」はすでにAIやロボットによる代替が進んでいます。代表例として、処方せんの入力支援、調剤棚からの自動ピッキング、散薬の分包、薬歴の自動入力、さらには在庫管理や発注業務、保険請求まで、多くの作業が機械化の対象になっているのです。

これらの業務は「判断を伴わず、パターン化されている」「データ処理に強い」という点で共通しています。AIの得意分野と一致しており、人手よりも正確かつ効率的に処理できるという点でこれからもAI化が進んでいくでしょう。

薬剤師の中には、普段からこういった業務しか携わっていない人もいるはずです。こういった作業しかできない人、やってこなかった人はまず真っ先に仕事がなくなります。

だからこそ、いま自分が「人にしかできない仕事」に取り組めているかを、いま一度見つめ直す必要があるのです。

対人業務ではこれからも薬剤師が活躍できる

患者一人ひとりと向き合う「対人業務」は、AIに代替されずにこれからも薬剤師が担っていくことになるでしょう。

服薬指導では、患者の生活背景や服薬状況、副作用の有無などを総合的に確認しながら、本人が納得し、安心して薬を使えるようサポートする必要があります。とくに高齢者や多剤併用の患者に対しては、聞き取りや提案のスキルが求められ、AIでは対応しきれない領域です。

ただし、同じ服薬指導であっても同じことを聞くだけ、同じことを言うだけではAIに替わられてしまいます。一人ひとりに寄り添った対応が必要です。

在宅医療における薬剤師の役割も大きくなるでしょう。薬剤師が自ら患者宅を訪問し、医師や看護師と連携を取りながら、患者さん一人ひとりと向き合っていく必要が出てきます。

こうした現場で求められるのは、「人と関わる力」であり、AIでは担えない薬剤師の価値が発揮される場面です。

人と対話し、信頼を築く仕事は、これからも薬剤師にしかできません。それが、AI時代を生き抜くうえでの大きな強みになるはずです。

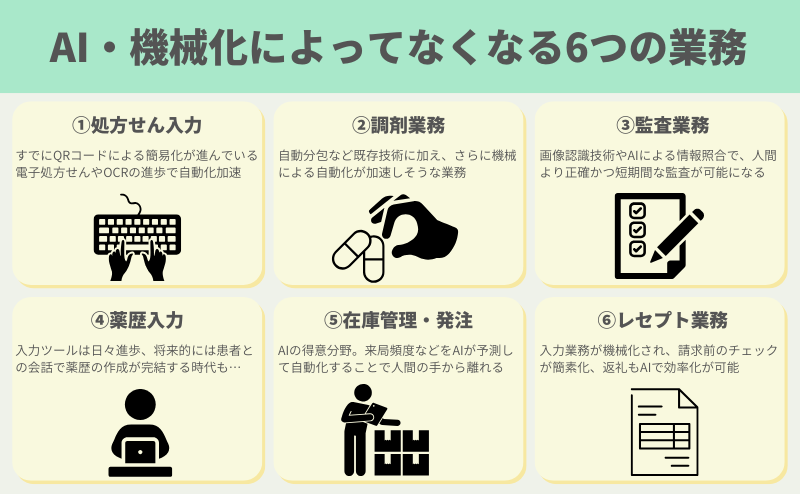

AIに取られる薬剤師の仕事とは?──共通点とともに詳しく解説

AIによって代替が進む薬剤師の業務の共通点は、定型的で再現性が高く、人の判断や会話を必要としないものです。

こうした業務はAIや機械に代替される可能性が高く、今のうちから意識しておかないと、将来、薬剤師としての仕事が限定されてしまうおそれもあります。

処方せん入力|定型業務で自動化が進む

処方せんの入力業務は、すでに自動化の波が押し寄せている分野です。

現在、紙の処方せんにはQRコードが印字されていることが珍しくありません。薬局ではこのコードを読み取ることで、患者情報や処方内容を自動で取り込めるため、業務時間の大幅な短縮と入力ミスの大幅減少に貢献しています。

さらに、2023年からは電子処方せんの運用が開始。まだまだ普及段階ではあるものの、将来的な業務効率化の鍵として注目を浴びています。

また、OCR技術を利用した処方せんの自動入力も今後進むと見られています。仮にQRコードがない処方せんであっても、AIが自動で文字を読み取り入力を完了させることで、人間が入力する手間を大きく省けます。

こうした技術の進展により、処方せんの入力作業は、人間が手を動かす必要のない業務へと変わりつつあります。QRコード読取・電子処方せん・OCR技術の組み合わせにより、入力作業はさらに高精度かつ効率的になるでしょう。

処方せん入力は、近い将来AIのみで完結するようになるはずです。

調剤業務|ルーチンワークのため将来機械やAIに替わられる

調剤業務は、将来的にAIや機械に代替されることが現実的な分野です。

なかでもピッキング作業は定型的なルーチンワークであり、決められた薬を、決められた数量だけ集めるといった作業は、AIやロボットの得意分野といえるでしょう。

すでに、薬剤を自動で計量・分包する自動分包機や、PTPの錠剤を自動でピッキングする機械の導入が進んでいます。今はまだ調剤は人の手に頼る分野ではありますが、AIと機械の性能が上がれば、薬剤師が調剤室に入らなくても薬が勝手に集められるという時代が来るはずです。

だからこそ、調剤業務は「人がずっと関与する仕事」として安心せず、代替される前提でキャリアを見直す必要があります。

監査業務|調剤内容・処方内容の双方でAIによる代替が進む

監査には、大きく以下の2つの側面がありますが、どちらもAIや機械による代替が可能な分野と考えられています。

- 調剤内容の監査:ピッキングされた薬が処方せんどおりであるかを確認する工程

- 処方内容の監査:処方された薬が患者の体質やアレルギー、併用薬との相互作用などを踏まえて適切かを確認する工程

調剤内容の監査ではすでに、バーコードの読み取りや画像認識、さらには薬の重量チェックといった仕組みが実用化されています。人の目に頼るよりも、ミスを確実に検出できる点で、システムのほうが優れているともいえるでしょう。

また、処方内容の監査についても、患者情報や処方内容をデジタルで入力し、AIが用量・用法や相互作用のチェックを行うシステムの開発が進んでいます。アレルギー歴や腎機能など、あらかじめ登録された情報をもとに判断する仕組みは、十分現実的です。

もちろん、最終的な判断や例外対応は薬剤師が担うべき部分も残りますが、AIが監査業務の大部分をカバーする未来は、すでに視野に入っているといえるでしょう。

今はベテラン薬剤師が監査を担当する流れだけど、監査ばかりやっていたら将来的に厳しくなるかもしれません。

薬歴入力|音声認識や自動入力ツールの活用が進む

薬歴の入力作業は、AIや音声認識による効率化が急速に進んでいる分野です。

実際に、一部の薬局では音声で服薬指導の内容を記録し、それをそのまま薬歴として自動変換・整理するシステムが導入されています。薬剤師がキーボードを使って1件ずつ手入力する手間は不要です。これが、業務負担の軽減につながっています。

また、事前に患者情報をもとにテンプレートを生成し、薬剤師は必要な部分だけを修正・追加する「半自動入力」も実用段階です。一定のフォーマットに沿って記載される薬歴は、AIがもっとも得意とする領域のひとつといえるでしょう。

さらに患者と薬剤師の会話を要約して薬歴に反映するシステムの普及も進んでいます。現在薬剤師業務の大部分を占める薬歴入力ですが、AIの技術によって負担が大きく減る未来は近いでしょう。

これは薬剤師の仕事が減ってしまうというよりも、薬歴を書く時間を他に当てられるというポジティブに捉えられる変化といえます。

在庫管理と発注業務|データベースとAIが得意とする領域

在庫管理や発注業務は、AIやシステム化によってすでに自動化が進んでいる分野です。

例えば、調剤ソフトと連動した在庫管理システムでは、調剤実績に応じて在庫が自動的に記録され、一定の残数を下回ると自動的に発注リストに追加される仕組みも一般的になりつつあります。

また、調剤のデータや過去の傾向をもとに、AIが発注数を予測し、過不足のない仕入れを支援する機能もすでに一部導入されています。これにより、薬剤師が目視で行っていた作業の多くが不要になるでしょう。

現在は調剤ミスや医薬品コードの変更などにより、実在庫と理論在庫がずれ、結果的に必要なときに必要な薬が発注されないという事態も発生しています。しかし、AIの機能が今以上に向上することで、これまで以上に需要予測の精度が高まり、薬剤師が一切主導発注をする必要がなる時代の到来も来るはずです。

保険請求などの事務作業|AIによる入力ミス削減と返礼対応の効率化が進む

レセプト業務は、AIによって今後さらに自動化・効率化が期待される分野です。

処方せんの入力ミスや点数算定の誤りは、返戻の大きな原因となっており、これまで薬剤師や事務スタッフが多くの時間を割いて確認・修正してきました。

しかし、近年はOCRやQRコードの活用により、入力精度の向上が進んでおり、今後はAIによる自動入力・自動チェックの仕組みがさらに発展することで、初期エラーそのものを大幅に削減できると考えられます。

また、点数の自動算定や内容の整合性チェックも、すでに一部自動化が始まっており、AIによる事前確認の精度と網羅性が高まれば、返戻自体が減っていくはずです。

さらに将来的には、AIが返戻理由を解析し、修正案の提示や自動処理まで担う可能性もあります。これにより、薬剤師やスタッフが本来の業務に集中できる環境が整っていくでしょう。

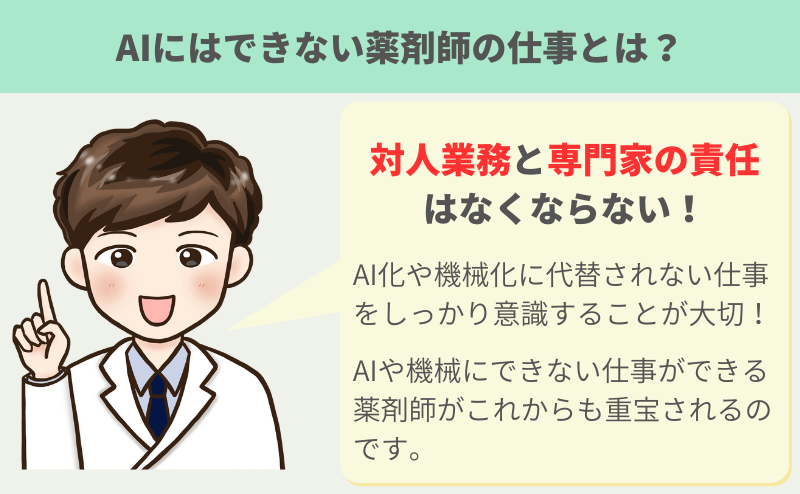

AIにできない薬剤師の仕事とは?──対人業務と薬の専門家としての責任は無くならない

AIにできない仕事としては以下の2つが挙げられます。

AI・機械化が進んでも、継続して薬剤師として続けたいなら、これらの仕事をできるようにならなけらばなりません。1つずつ見ていきましょう。

対人業務|かかりつけ業務や在宅業務などは今まで以上に重要になる

AIにできない薬剤師の仕事の代表例が「対人業務」です。今、特に求められているのは、かかりつけ薬剤師としての役割と、地域医療を担う医療人としての役割という2つでしょう。

かかりつけ機能を果たす対人業務には以下のようなものがあります。

- 服薬指導:副作用や服薬スケジュールの説明、患者の理解度に応じた丁寧で継続的な対応

→ただし患者さんに応じた服薬指導が大前提、画一的なものだとAIに取って代わられる可能性あり - ヒアリング:アレルギー歴や併用薬の確認など、患者の背景に応じた情報収集

- 相談対応:服薬の継続、健康不安、家族からの相談などに応じる柔軟性

- OTC販売・健康相談:市販薬やサプリメントを含めた総合的なアドバイス

これらは患者の生活や性格に寄り添った対応が求められるため、定型的なやりとりではカバーできません。かかりつけ薬剤師の制度が進む中で、こうした対人スキルの重要性はより一層増しています。

また、地域医療を支える業務としては以下が挙げられます。

- 在宅訪問(居宅療養管理指導):生活環境を把握し、服薬支援や処方提案を行う

- 多職種連携:医師・看護師・ケアマネジャー等と情報を共有し、最適な薬物療法を検討

これらは患者ごとの個別対応や、チーム医療の一環としての判断が求められるため、AIが完全に代替するのは困難です。

こうした対人業務こそ、今後の薬剤師にとっての価値そのものであり、機械に置き換えられない領域として、ますます重視されていくべき分野といえるでしょう。

薬剤師として最終的な判断と責任を取ること|AIは責任を取れない

薬剤師の「最終判断と責任を負う役割」は、AIには代替できないため今後も残り続けます。

AIの活用が進んでも、AIは最終的な判断とその結果に対する責任を負いません。そのため、人間である薬剤師の必要性が明確に残ります。

AIが行うのはあくまで過去のデータや学習アルゴリズムに基づいた「提案」です。現場での判断にはさまざまな要素を加味する必要があります。

たとえば、「体調が悪い」と訴える患者に対して、副作用や既往症、飲み合わせなど多角的に考えながら判断するのは薬剤師です。表情や声のトーン、話し方など、数値化できない情報からの評価が求められます。

また調剤監査・処方監査の分野においてAIへの置き換えが予想されますが、全てのAI任せにはできません。薬剤師にはAIの間違いを指摘する責任があり、今まで以上に高いスキルが求められます。

薬のスペシャリストとして「判断の質」を担保し、「結果に責任を持つ」という役割は無くならないのです。

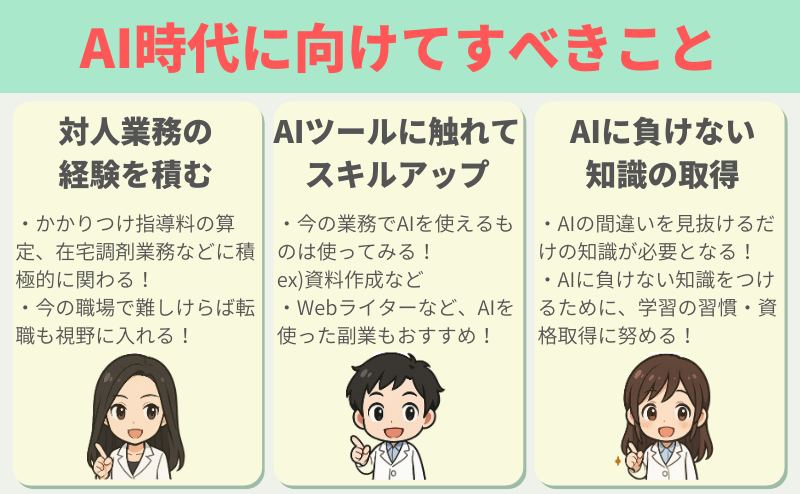

AI時代に薬剤師として生き残るために、今すべきこと

AI時代に薬剤師として生き残るために今すべきことは以下の3つです。

今後、調剤や監査といった定型業務は、AIや自動化技術によって確実に置き換えられていきます。その一方で、人間だからこそできる判断や、対人スキルが求められる場面の価値はむしろ高まっていくでしょう。

「AI時代にも選ばれる存在」になるためにすべきことを1つずつ解説します。

AIに代替されない職域で経験を積む|転職も視野に

これからの薬剤師に必要なのは、AIでは代替できない「対人業務」や「臨床判断」が求められる現場で経験を積むことです。

すでに調剤や監査のような定型業務は、徐々にAIや自動化システムに置き換えられています。今後もこの流れは加速するでしょう。だからこそ、AIが入り込めない領域で価値を発揮できることが、生き残りの鍵となります。

そのためには、以下のような能力と経験が重要です。

- かかりつけ薬剤師として、患者と継続的な関係を築く

- 在宅業務で患者さんや家族、ほかの医療・介護スタッフと良好な関係を築く

たとえば、積極的にかかりつけ薬剤師指導料の算定を患者さんに提案する、在宅案件があれば積極的に手を挙げて関わるといった姿勢が重要です。

これらの業務では、患者ごとの文脈を読み取って柔軟に対応する力や、人間関係の構築力が求められるため、AIによる代替が困難です。

今はこういった業務が必須ではありません。しかし必須になったときに急にできるものではないため、今のうちから実践しておくことが大切です。

現在の職場でそうしたスキルを身につける機会が少ない人もいるでしょう。そういった場合は、将来を見据えて職場を変える選択も有効です。

調剤主体の薬局に長く勤めている人ほど、「今のままでいいのか」と立ち止まって考えるべき時期かもしれません。

AIツールに触れスキルを身につける|副業もおすすめ

AI時代に価値ある薬剤師であり続けるには、「AIを使いこなす側」に立つ視点が不可欠です。ツールの仕組みや限界を理解しAIを使いこなす側になれば、薬剤師や社会人としての価値を保てます。

AIをいきなり使いこなせるはずはありません。今のうちからAIに触れておくと良いでしょう。

たとえば、以下の業務においてAIを活用できるはずです。

- 業務日報の要約

- 患者対応や業務マニュアルの作成補助

- 社内文書の作成

- 学会発表資料の整理

ChatGPTのような生成AIを活用すれば、業務の効率化はもちろん、AIに任せられる作業とそうでない作業の線引きができるようになります。

もし本業だけではツール活用の機会が少ないと感じる場合、副業でAIを扱う経験を積むのも一つの方法です。たとえば医療系メディアでのライティングや、AI活用の研修講師といった仕事は、薬剤師としての専門性とテクノロジーの知見を融合できる貴重な場となります。

WebライターはAIに触れる機会が非常に多くなりつつあり、おすすめ副業の1つです。

またAIを使いこなし、日々の業務負担を減らすことによって、対人業務や自己研鑽に時間を使えるという、相乗効果も期待できます。

「どうせ避けて通れない時代なら、いまのうちに慣れておこう」という姿勢が、将来的な差を生むことになるでしょう。

ChatGPTやClaudeなど、無料でも使えるAIツールは複数あり、まずは試してみることから始めてみましょう!

AIの間違いに気付けるだけの知識をつける|人間の価値はここにある

AIが薬剤師の仕事を奪う時代が来ても、AIの間違いに気づけるだけの知識が薬剤師には必要となってきます。ここに薬剤師としての価値があるはずです。

生成AIは非常に優秀ですが、医療に関しては誤情報や危険な提案を出すことも少なくありません。薬剤の禁忌・相互作用、適応症など、専門的な知識がなければ誤りに気づけないケースもあります。

だからこそ、AIに依存しすぎず、人間として最終判断を下せる知識が求められるのです。

そのために重要なのは、最新の医療情報に常にアクセスし、知識を更新し続けることです。たとえば以下のような取り組みが有効です。

- 添付文書や治療ガイドラインを定期的に読み直す

- 信頼性の高い医療ニュースサイトや文献データベースを習慣的にチェックする

- 疑義照会や服薬指導の場面で、情報の根拠を意識的に確認するクセをつける

- 専門書を1冊決めて、月1冊ペースで読み込む(「日経DI」など)

私は薬剤師時代、とにかく添付文書を読みまくっていました。これだけで、身に付く知識が全く違ってきます。

こうした積み重ねにより、AIが出した情報の真偽を見極め、必要なら修正・補足できるようになります。

AIはあくまで「補助ツール」であり、それを正しく使いこなせる薬剤師こそが、今後も価値を発揮できる存在なのです。

薬剤師とAIに関するよくある質問

薬剤師とAIに関するよくある質問は以下の通りです。

- 薬剤師の仕事はAIによって本当になくなるの?

- AIに薬剤師の業務が奪われるのはいつ頃?

- AIで薬に関する論文を要約できますか?

- AIにできること・できないことの線引きはどう考えるべき?

- 「なくなる職業ランキング」で薬剤師が上位なのは本当?

- 薬剤師の仕事はAIによって本当になくなるの?

-

一部の業務はAIに代替されますが、すべての仕事がなくなるわけではありません。

特に「患者対応」「在宅調剤業務」「多職種連携」などの対人業務は、人間だからこそ価値を発揮できる領域として残り続けます。こういった業務に今から取り組みこそが、選ばれる薬剤師になるための一歩です。

- AIに薬剤師の業務が奪われるのはいつ頃?

-

調剤や記録といった定型業務では、すでに代替が始まっています。

薬歴自動作成や調剤監査のAI活用など、現場での導入事例は増えており、今後も段階的に広がっていく見込みです。もちろんこの先10年、20年で奪われることはないでしょう。しかしここ数年AI性能は累乗的に発達しており、自分たちの予想をはるかに上回る速度で仕事を奪っていく可能性も考えられます。

したがって、残る仕事と奪われる仕事をしっかり理解し、今から生き残る薬剤師となる準備が不可欠です。

- AIで薬に関する論文を要約できますか?

-

要約自体は可能ですが、正確な解釈には人間の専門知識が必要です。

生成AIは構文の処理や文章化に優れています。しかし、薬効・副作用・臨床意義といった医療的判断は補助が不可欠です。またAIの要約の全てが正しいわけではないので、しっかり自分の目で確認する必要はあるでしょう。

- AIにできること・できないことの線引きはどう考えるべき?

-

「正解が決まっていて判断が不要なこと」はAI、それ以外は人間の役割です。

たとえば処方箋入力、処方箋通りの調剤、会話を要約して薬歴に反映するなどはAI向きです。また、処方薬の妥当性、用法用量のチェックなど機会的な確認もAIの得意分野といえます。

一方で、実際に患者と接する、他の医療職と連携する、患者宅に訪問しお薬を管理するといった対人業務は人間の仕事です。またAIを使いこなす能力も求められます。

- 「なくなる職業ランキング」で薬剤師が上位なのは本当?

-

多くの「なくなる職業ランキング」で薬剤師は上位に挙げられています。

ただし、こうした評価は処方せん入力や定型的な調剤など、業務の一部分だけを切り取ったものです。患者対応や在宅医療、多職種連携といった業務は依然として人間の判断が必要です。

ランキングに過度に振り回されず、自分の職域やスキルの棚卸しを行うことが、これからの時代を生き抜く鍵になります。

まとめ|AI時代でも生き残れるようにできることをやろう

薬剤師の仕事の一部はAIに代替されていきますが、すべてが奪われるわけではありません。重要なのは、何が残り、何がなくなるのかを見極め、自ら動く力です。

たとえば、処方せん通りの調剤や薬歴の自動作成など、判断を必要としない定型業務はAIが得意とする領域で、今後も自動化が進んでいくでしょう。

一方で、かかりつけ薬剤師としての患者対応、在宅医療、多職種連携、専門職としての最終判断など「人間にしかできない業務」は、むしろ今後さらに価値を増していくと考えられます。

AI時代を生き抜くために、薬剤師が今すぐ取り組むべき行動は次の3つです。

- AIに代替されにくい対人業務を積極的に経験する。必要があれば職場や職種を見直す

- AIツールに触れ、業務や副業を通じてスキルとして習得する

- AIの誤りを見抜けるよう、専門知識を学び直し、判断力を高める

未来を悲観するより、今できる準備を積み重ねることが、薬剤師として生き残る鍵になります。

AIと競うのではなく、AIと共に価値を発揮できる薬剤師へ──その一歩は、今すぐ踏み出しましょう。